-

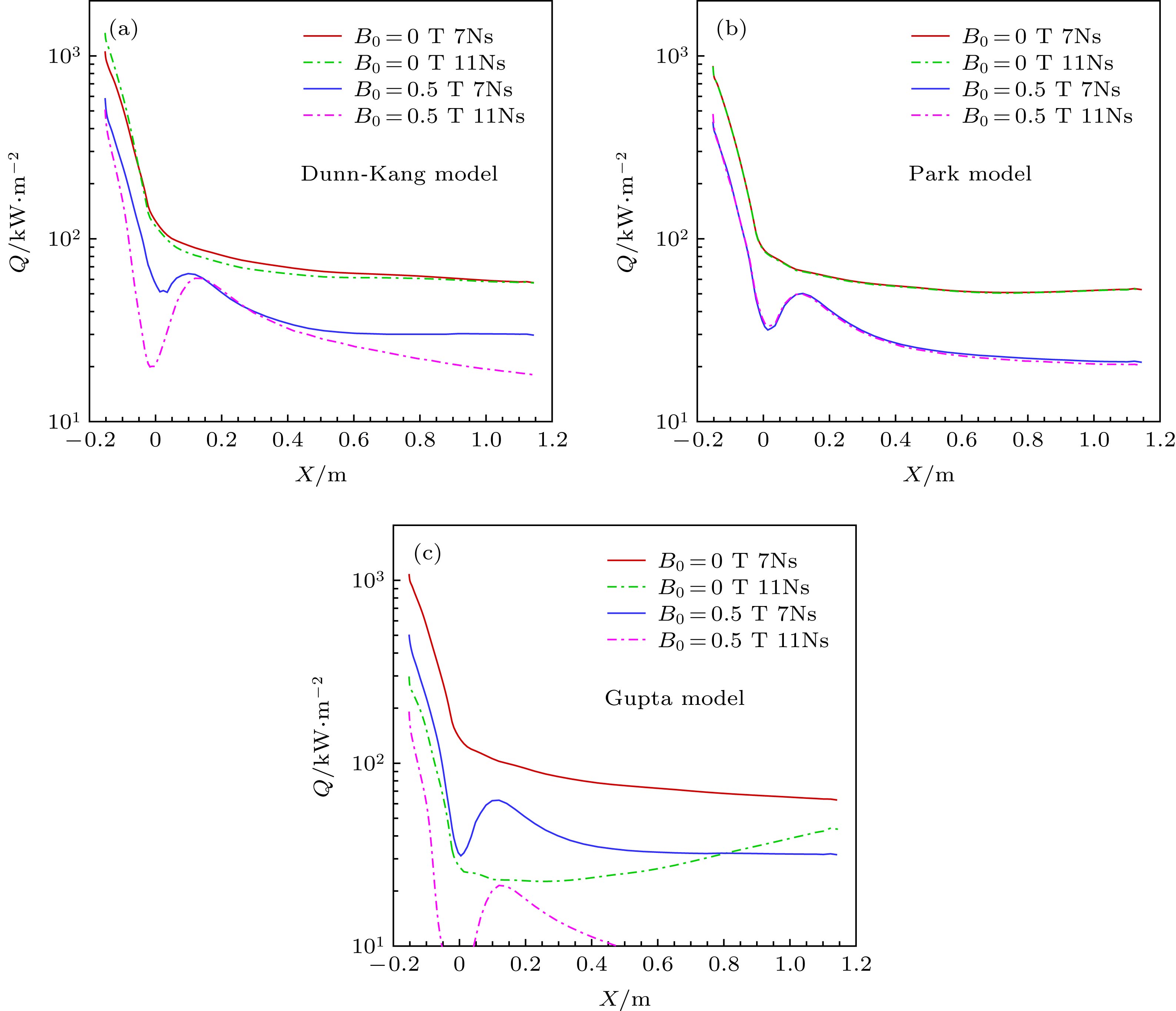

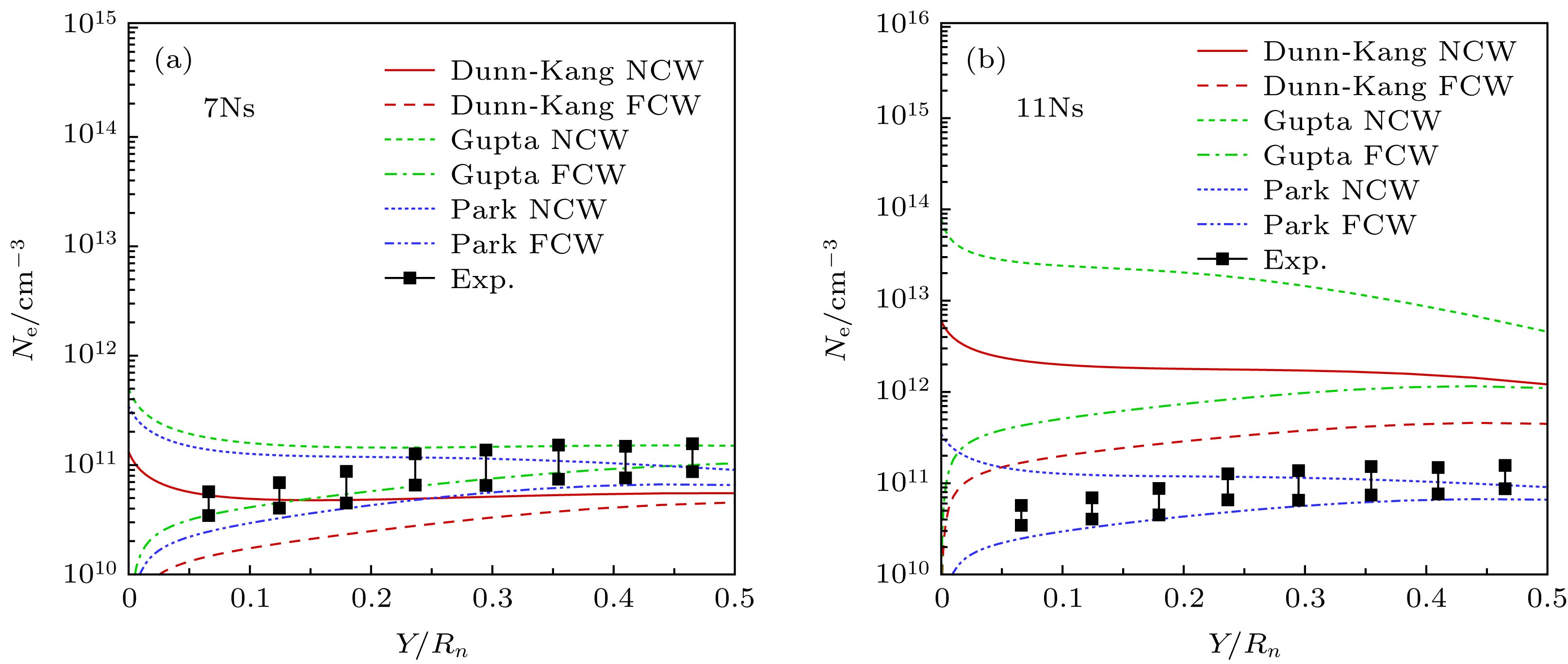

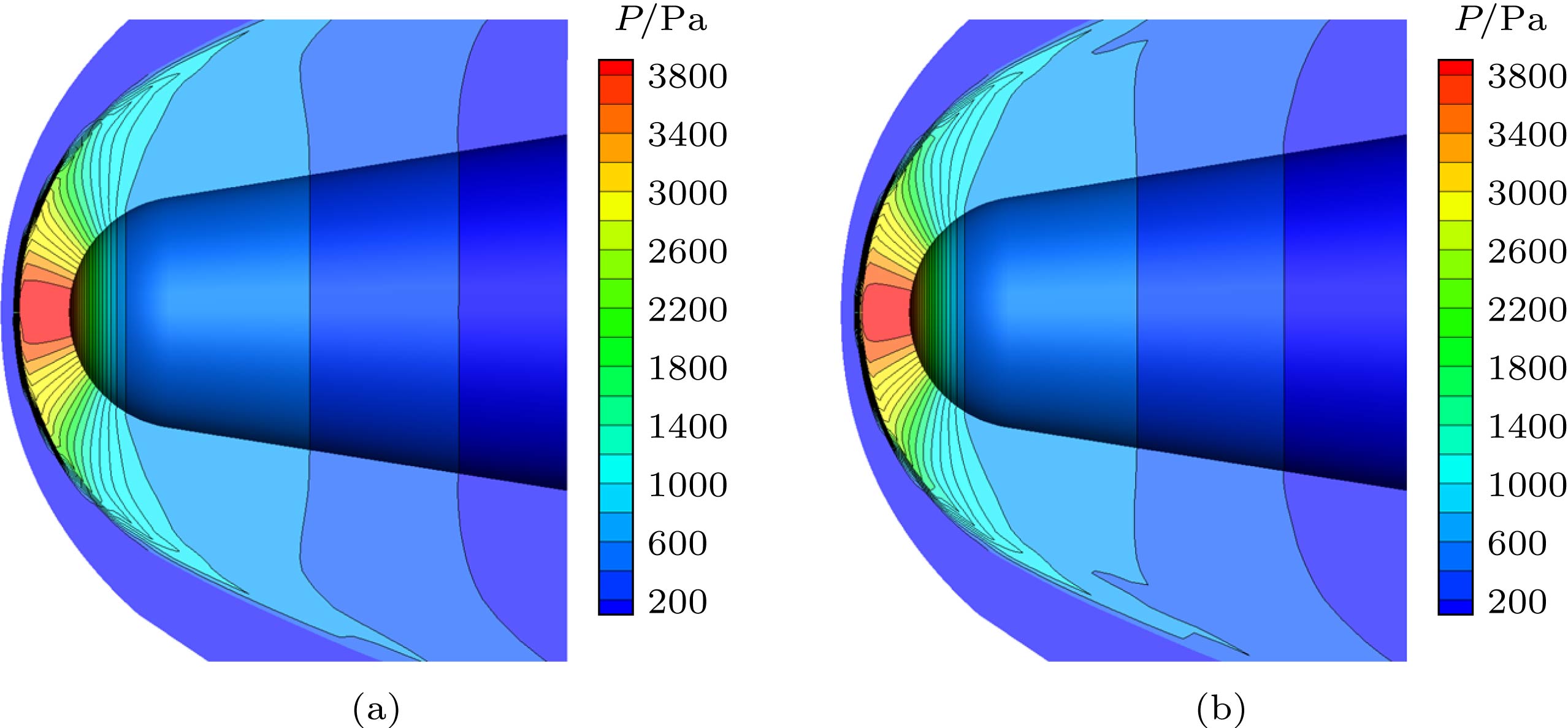

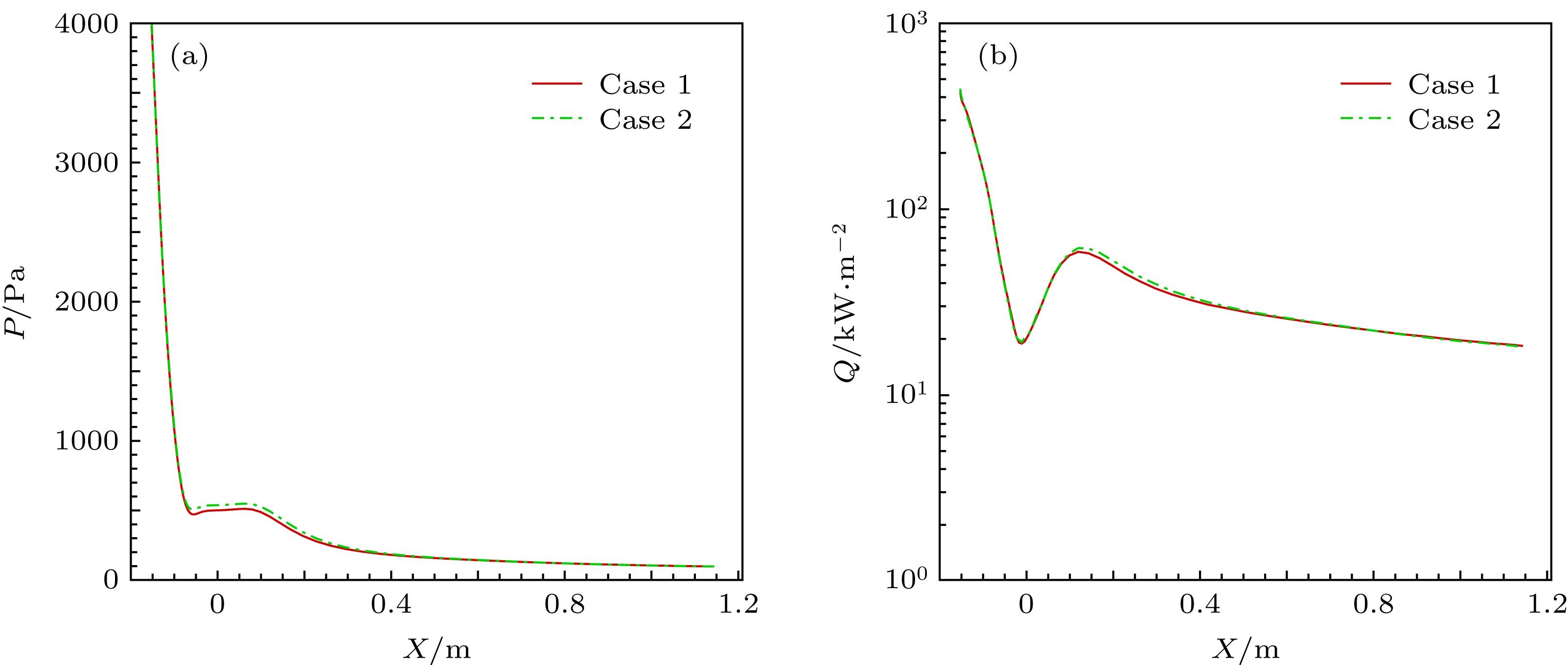

针对等离子体流场的模拟准确性问题及其对高超声速磁流体控制的影响, 通过数值求解三维非平衡Navier-Stokes流场控制方程和Maxwell电磁场控制方程, 建立了三维低磁雷诺数磁流体数值模拟方法及程序, 分析了不同空气组分化学反应模型和壁面有限催化效率等因素对高超声速磁流体控制的影响. 研究表明: 不同空气组分化学反应模型对高超声速磁流体流场结构、气动力/热特性控制的影响不容忽视; 对于本文计算条件, Park化学反应模型在组分模型一致性、等离子体模拟准确性等方面具有一定优势; 磁控热防护效果, 受壁面有限催化复合系数影响较大, 两者呈非线性关系, 不同表面区域差异较大; 磁场对磁阻力伞及其磁阻力特性影响, 受壁面催化效应的影响相对较小.

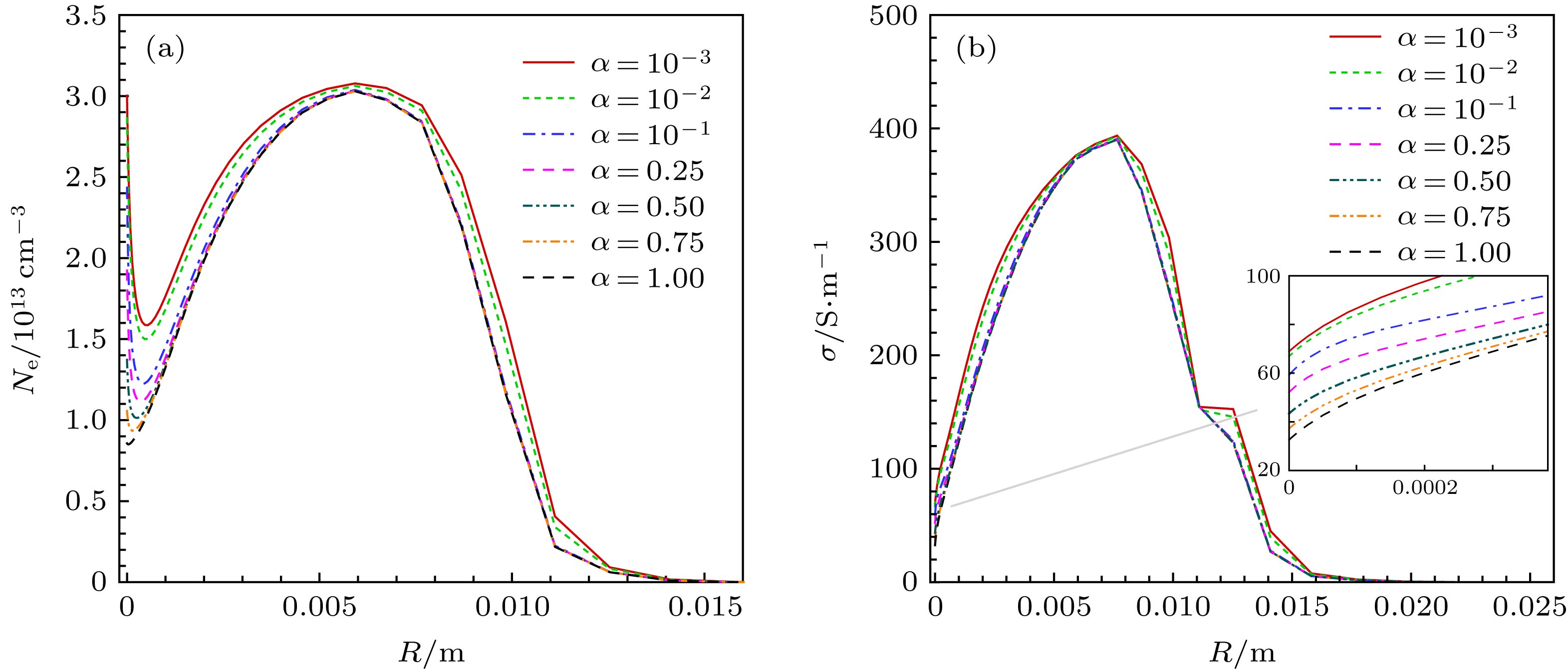

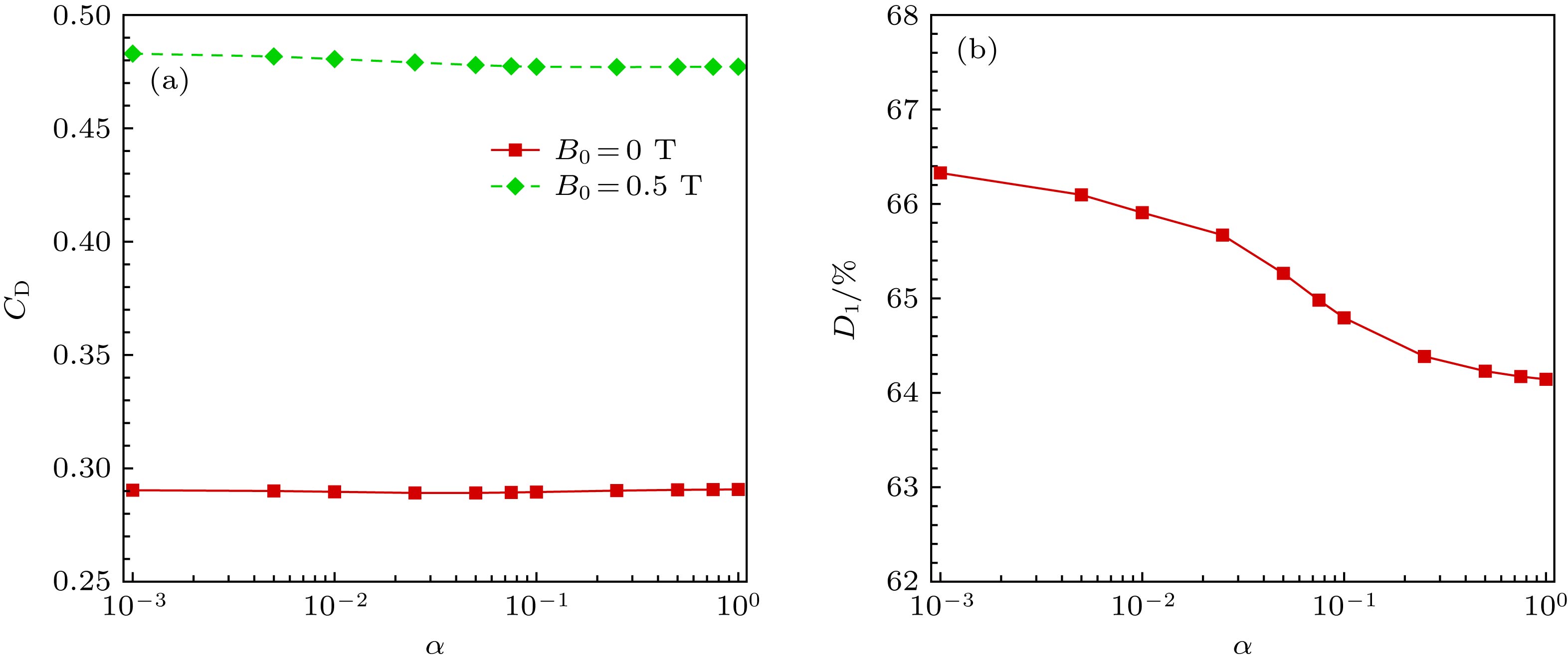

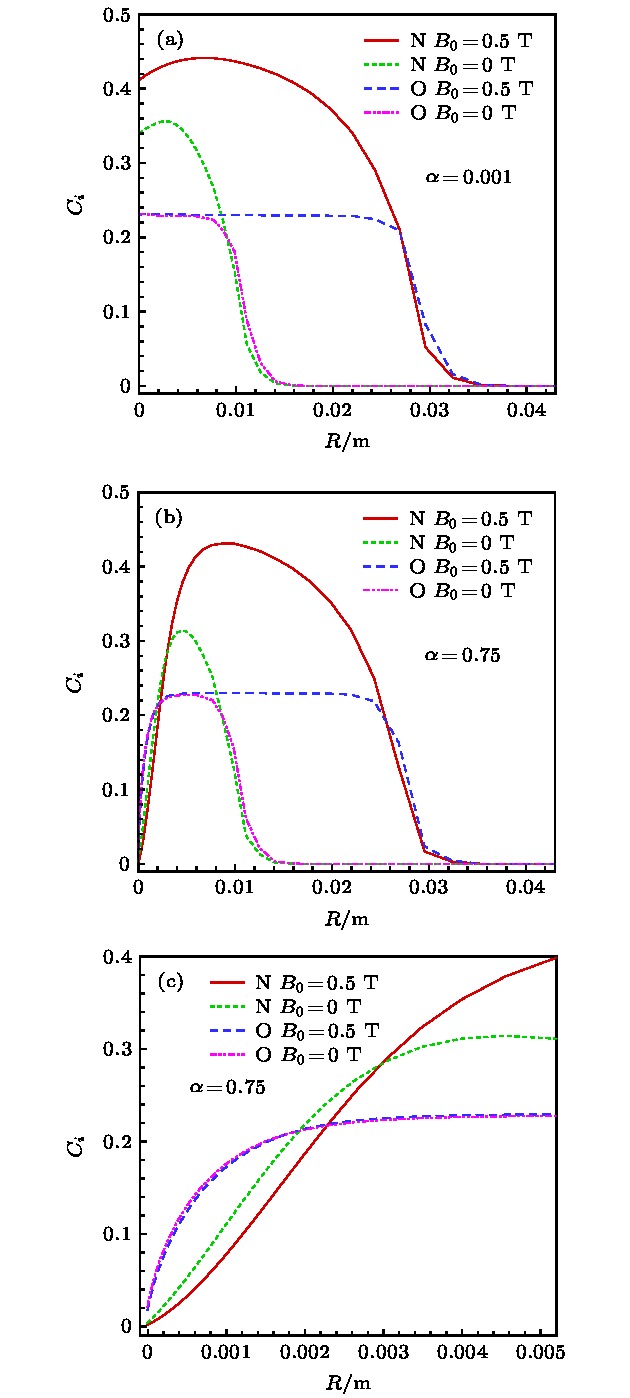

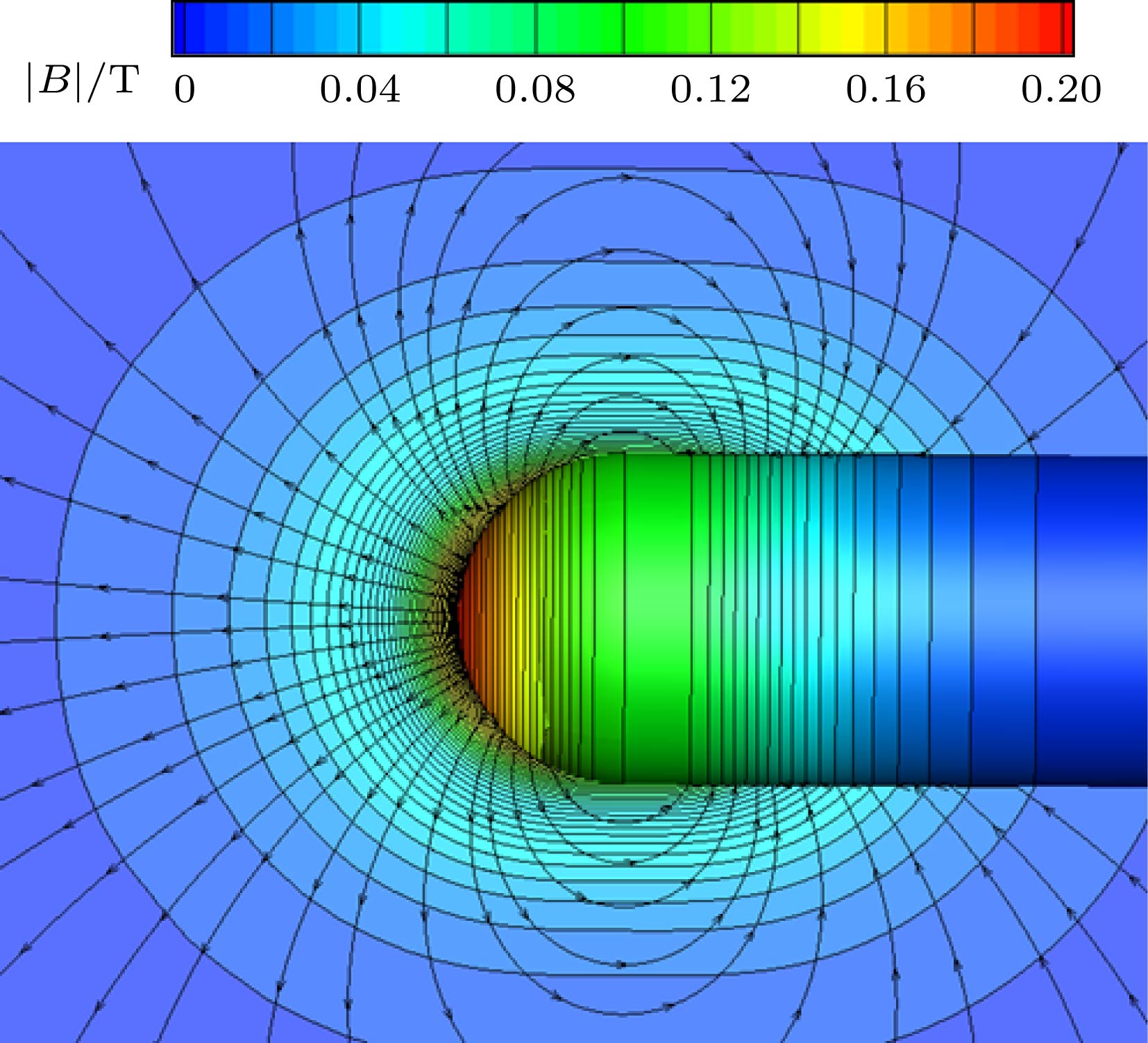

In hypersonic flow, extremely high temperature due to shock aerodynamic heating leads plasma flow to form. By adding energy and momentum to the plas-ma flow field through the magnetic field on aircraft, the control of plasma flow field around aircraft can be realized. This has a broad prospect of applications in hypersonic aerodynamic control, aerothermal protection, and plasma distribution adjustment. Very recently, chemical reaction model and thermodynamic model were suggested to study the hypersonic magnetohydrodynamic control. However, the influence of different models and surface catalytic efficiency on hypersonic magnetohydrodynamic control are rarely analyzed in depth. In this study, a comparison of different chemical reaction models and the influence of surface catalytic efficiency are discussed. Three-dimensional (3D) nu-merical simulation method and program of extra magnetic field coupled with reentry plasma flow under the assumption of low magnetic Reynolds number are developed by solving 3D chemical non-equilibrium Navier-Stokes equations and Maxwell electromagnetic field governing equations. Based on this method, the influence of different gas component models, chemical reaction models, and surface catalytic efficiency on hypersonic magnetohydrodynamic control are analyzed. The results show that the conductivity of plasma, calculated by different gas component models and chemical reaction models, can be quite different from each other, thus can influence the accurate study on the structure of hypersonic magneto flow field as well as the aerothermal and aerodynamic characteristics. Based on the calculation conditions in this paper, the Park chemical model has advantages in the consistency and accuracy in numerical simulation. The magnetic thermal protection is greatly influenced by the surface catalytic efficiency and the correlation between the magnetic thermal protection and the surface catalytic efficiency is nonlinear and can be quite different in different region. As the surface catalytic efficiency increases, the influence of magnetic field on heat flux at stagnation point drops drastically, then increases slowly, which is a joint result of thermal conduction and chemical component diffusion. The influence of magnetic field on magnetohydrodynamic drag character is less affected by the surface catalytic efficiency. As the catalytic efficiency increases, the influence of magnetic field on magnetohydrodynamic drag character drops slowly. -

Keywords:

- magnetohydrodynamic /

- plasma /

- chemical non-equilibrium /

- numerical simulation

[1] 乐嘉陵 2005 再入物理(北京: 国防工业出版社)第23−43页

Le J L 2005 Reentry Physics (Beijing: National Defence Industry Press)pp23−43 (in Chinese)

[2] Maccormack R W 2005 36th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference Toronto, Ontario Canada, June 6-9, 2005 p4780

[3] 潘勇 2007博士学位论文 (南京: 南京航空航天大学)

Pan Y 2007 Ph. D. Dissertation (Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics) (in Chinese)

[4] 董维中 1996 博士学位论文 (北京: 北京航空航天大学)

Dong W Z 1996 Ph. D. Dissertation (Beijing: Beihang University) (in Chinese)

[5] Bisek N J, Boyd I D 2010 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition Orlando, Florida, January 4−7, 2010 p227

[6] Bisek N J, Poggie J 2011 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition Orlando, Florida, January 4−7, 2011 p897

[7] Chernyshev A, Kurakin Y, Schmidt A 2012 18th AIAA/3AF International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference Tours, France, September 24−28, 2012 p5974

[8] Andrea C, Carlo A B 2012 43rd AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference New Orleans, Louisiana, June 25−28, 2012 p2733

[9] Fujino T, Ishikawa M 2013 44th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference San Diego, CA, June 24−27, 2013 p3000

[10] Masuda K, Shimosawa Y, Fujino T 2015 46th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference Dallas, TX, June 22−26, 2015 p3366

[11] 赫新, 陈坚强, 邓小刚 2005 空气动力学学报 23 267

Google Scholar

Google Scholar

He X, Chen J Q, Deng X G 2005 Acta Aerodyn. Sin. 23 267

Google Scholar

Google Scholar

[12] 田正雨 2008 博士学位论文(长沙: 国防科学技术大学)

Tian Z Y 2008 Ph. D. Dissertation (Changsha: National University of Defense Technology) (in Chinese)

[13] 陈刚, 张劲柏, 李椿萱 2008 力学学报 40 752

Chen G, Zhang J B, Li C X 2008 Chin. J. Theoret. Appl. Mech. 40 752

[14] 黄富来, 黄护林 2009 航空学报 30 183

Huang F L, Huang H L 2009 Acta Aeronaut. Astronaut. Sin. 30 183

[15] 黄浩, 黄护林, 张喜东, 张义宁, 刘振德 2013 推进技术 34 706

Huang H, Huang H L, Zhang X D, Zhang Y N, Liu Z D 2013 J. Propuls. Technol. 34 706

[16] 何淼生, 杨文将, 郑小梅, 刘宇 2013 航空动力学报 28 365

He M S, Yang W J, Zheng X M, Liu Y 2013 J. Aerosp. Power 28 365

[17] 卜少科, 薛雅心 2014 现代电子技术 37 137

Google Scholar

Google Scholar

Bu S K, Xue Y X 2014 Modern Electron. Tech. 37 137

Google Scholar

Google Scholar

[18] 李开, 刘伟强 2016 物理学报 65 064701

Li K, Liu W Q 2016 Acta Phys. Sin. 65 064701

[19] 李开, 柳军, 刘伟强 2017 物理学报 66 084702

Google Scholar

Google Scholar

Li K, Liu J, Liu W Q 2017 Acta Phys. Sin. 66 084702

Google Scholar

Google Scholar

[20] 姚霄, 刘伟强, 谭建国 2018 物理学报 67 174702

Google Scholar

Google Scholar

Yao X, Liu W Q, Tan J G 2018 Acta Phys. Sin. 67 174702

Google Scholar

Google Scholar

[21] 高铁锁, 李椿萱, 董维中, 张巧芸 2002 空气动力学学报 20 184

Google Scholar

Google Scholar

Gao T S, Li C X, Dong W Z, Zhang Q Y 2002 Acta Aerodyn. Sin. 20 184

Google Scholar

Google Scholar

[22] 高铁锁, 董维中, 丁明松, 江涛 2013 空气动力学学报 31 541

Google Scholar

Google Scholar

Gao T S, Dong W Z, Ding M S, Jiang T 2013 Acta Aerodyn. Sin. 31 541

Google Scholar

Google Scholar

[23] 高铁锁, 董维中, 江涛, 丁明松, 刘庆宗 2016 宇航学报 37 1193

Google Scholar

Google Scholar

Gao T S, Dong W Z, Jiang T, Ding M S, Liu Q Z 2016 J. Astronaut. 37 1193

Google Scholar

Google Scholar

[24] 丁明松, 江涛, 董维中, 高铁锁, 刘庆宗 2017 航空学报 38 121030

Ding M S, Jiang T, Dong W Z, Gao T S, Liu Q Z 2017 Acta Aeronaut. Astronaut. Sin. 38 121030

[25] Dunn M G, Kang S W 1973 NASA CR-2232

[26] Park C 1993 J. Thermophys. Heat Transfer 7 385

Google Scholar

Google Scholar

[27] Gupta R N, Yos J M, Thompson R A 1990 NASA RP-1232

[28] Gokcen T 1995 33rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit Reno, NV, January 9−12, 1995 p156

[29] 丁明松, 董维中, 高铁锁, 刘庆宗 2018 航空学报 39 12588

Ding M S, Dong W Z, Gao T S, Liu Q Z 2018 Acta Aeronaut. Astronaut. Sin. 39 12588

[30] 丁明松, 董维中, 高铁锁, 江涛, 刘庆宗 2017 宇航学报 38 1361

Ding M S, Dong W Z, Gao T S, Jiang T, Liu Q Z 2017 J. Astronaut. 38 1361

[31] Yasunori N, Hirotaka O 2012 43rd AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference New Orleans, Louisiana, June 25−28, 2012 p2734

[32] Candler G V, MacCormack R W 1988 26th AIAA Aerospace Sciences Meeting Reno, Nevada, January 11−14, 1988 p511

-

表 1 表面复合反应

Table 1. Surface combinative reaction.

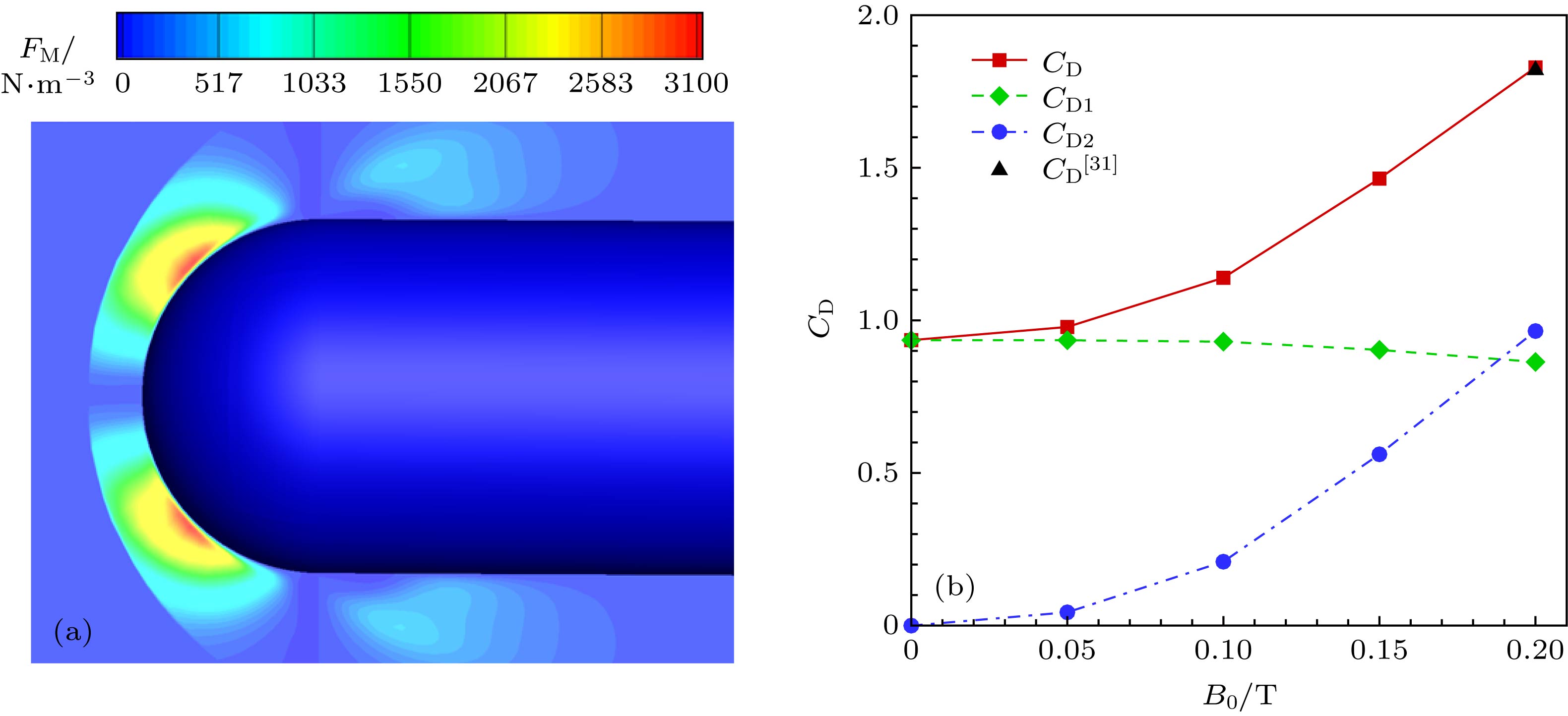

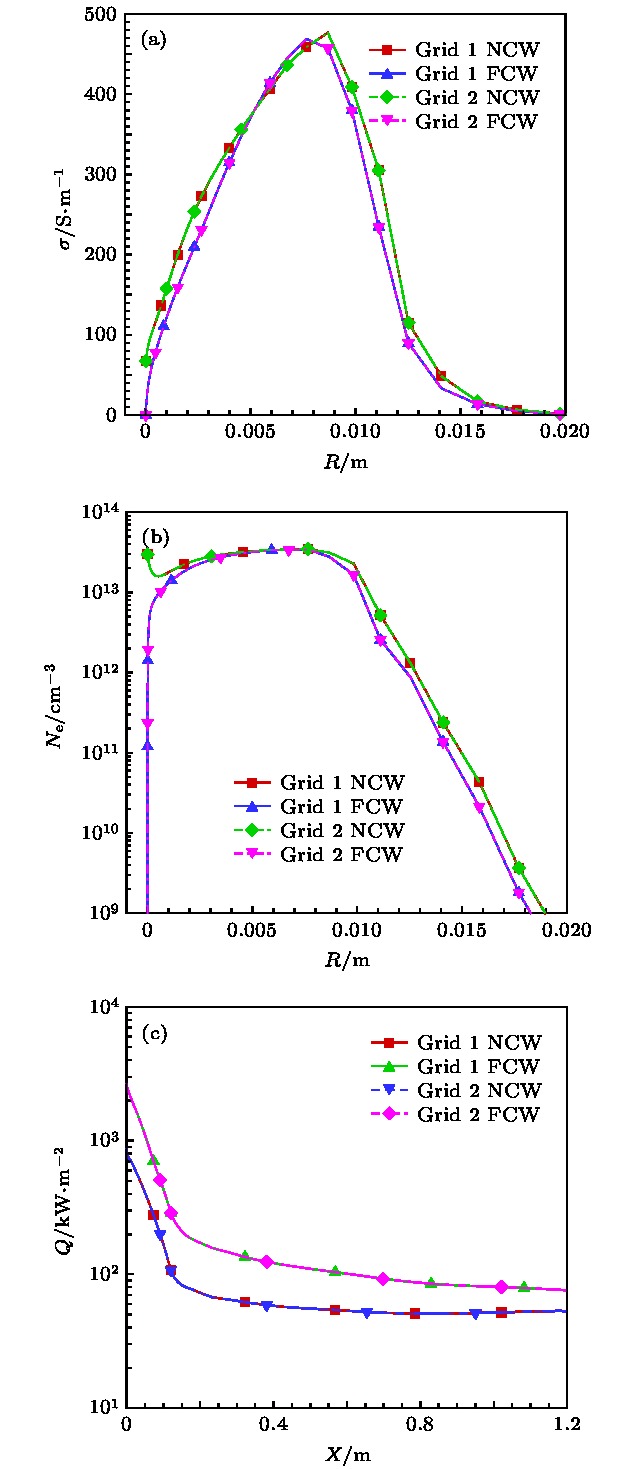

r 化学反应式 r 化学反应式 1 O + O$ \Rightarrow $O2 5 N+ + e$ \Rightarrow $N 2 N + N$ \Rightarrow $N2 6 O2+ + e$ \Rightarrow $O2 3 NO+ + e$ \Rightarrow $NO 7 N2+ + e$ \Rightarrow $N2 4 O+ + e$ \Rightarrow $O 表 2 球柱阻力系数(

${B_0} = 0.2\;{\rm{T}}$ )Table 2. Drag coefficient of ball-column model(

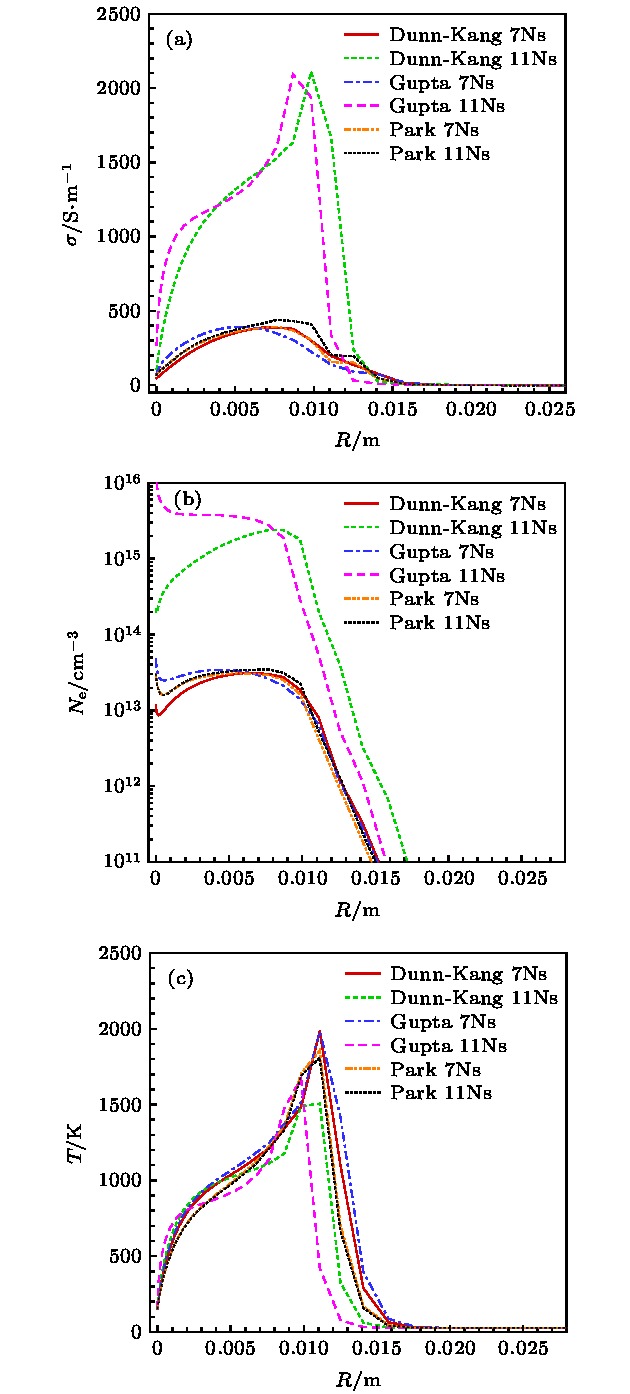

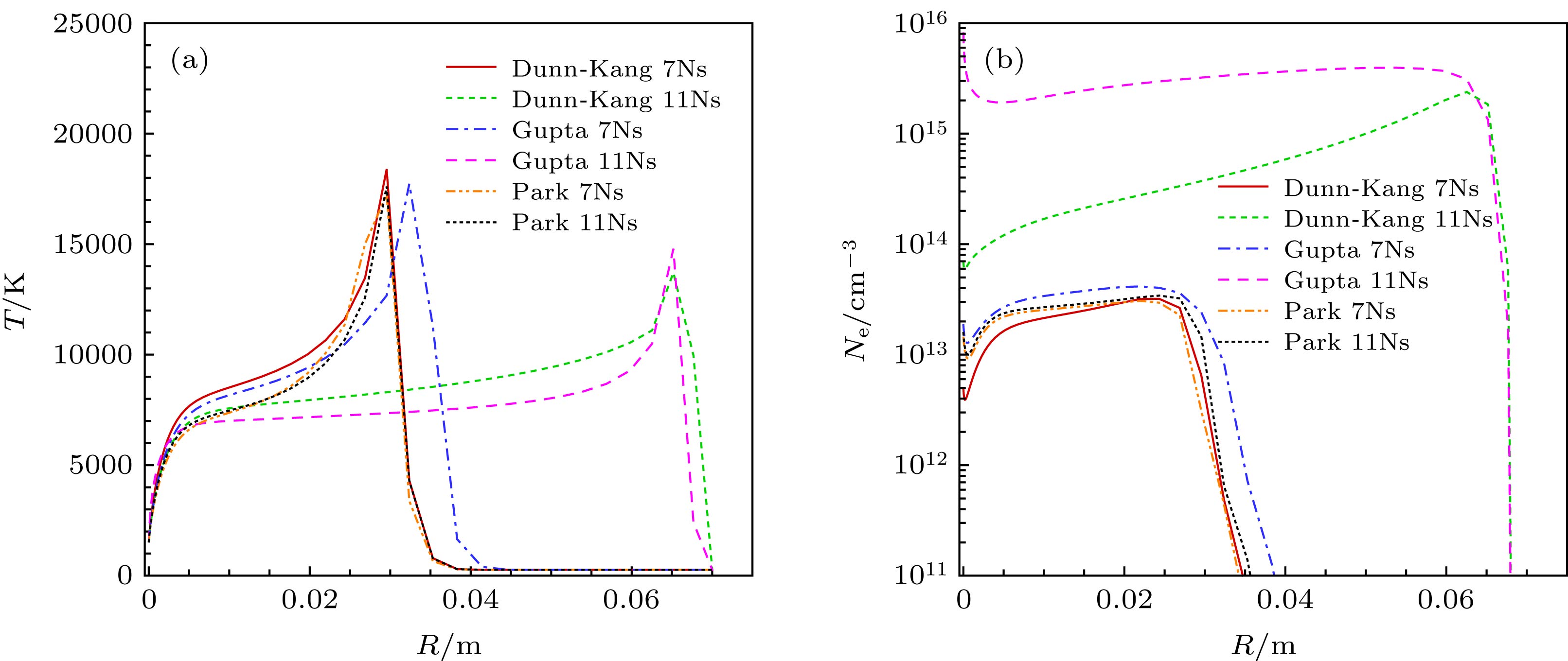

${B_0} = 0.2\;{\rm{T}}$ ).夹角$\theta $ 文献结果[31] 本文结果 差异 0º 1.8202 1.8287 0.47% 45º 1.6670 1.6706 0.22% 90º 1.4755 1.4804 0.33% 表 3 不同空气化学模型阻力系数

Table 3. Drag coefficient under different air chemical models.

模型 ${B_0} = 0\;{\rm{T}}$ ${B_0} = 0.5\;{\rm{T}}$ 增大比例/% 7Ns Dunn-Kang 0.297472 0.478081 61 11Ns Dunn-Kang 0.291129 0.812020 179 7Ns Gupta 0.301072 0.518692 72 11Ns Gupta 0.258772 0.795648 207 7Ns Park 0.290045 0.482885 67 11Ns Park 0.289986 0.489154 69 -

[1] 乐嘉陵 2005 再入物理(北京: 国防工业出版社)第23−43页

Le J L 2005 Reentry Physics (Beijing: National Defence Industry Press)pp23−43 (in Chinese)

[2] Maccormack R W 2005 36th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference Toronto, Ontario Canada, June 6-9, 2005 p4780

[3] 潘勇 2007博士学位论文 (南京: 南京航空航天大学)

Pan Y 2007 Ph. D. Dissertation (Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics) (in Chinese)

[4] 董维中 1996 博士学位论文 (北京: 北京航空航天大学)

Dong W Z 1996 Ph. D. Dissertation (Beijing: Beihang University) (in Chinese)

[5] Bisek N J, Boyd I D 2010 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition Orlando, Florida, January 4−7, 2010 p227

[6] Bisek N J, Poggie J 2011 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition Orlando, Florida, January 4−7, 2011 p897

[7] Chernyshev A, Kurakin Y, Schmidt A 2012 18th AIAA/3AF International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference Tours, France, September 24−28, 2012 p5974

[8] Andrea C, Carlo A B 2012 43rd AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference New Orleans, Louisiana, June 25−28, 2012 p2733

[9] Fujino T, Ishikawa M 2013 44th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference San Diego, CA, June 24−27, 2013 p3000

[10] Masuda K, Shimosawa Y, Fujino T 2015 46th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference Dallas, TX, June 22−26, 2015 p3366

[11] 赫新, 陈坚强, 邓小刚 2005 空气动力学学报 23 267

Google Scholar

Google Scholar

He X, Chen J Q, Deng X G 2005 Acta Aerodyn. Sin. 23 267

Google Scholar

Google Scholar

[12] 田正雨 2008 博士学位论文(长沙: 国防科学技术大学)

Tian Z Y 2008 Ph. D. Dissertation (Changsha: National University of Defense Technology) (in Chinese)

[13] 陈刚, 张劲柏, 李椿萱 2008 力学学报 40 752

Chen G, Zhang J B, Li C X 2008 Chin. J. Theoret. Appl. Mech. 40 752

[14] 黄富来, 黄护林 2009 航空学报 30 183

Huang F L, Huang H L 2009 Acta Aeronaut. Astronaut. Sin. 30 183

[15] 黄浩, 黄护林, 张喜东, 张义宁, 刘振德 2013 推进技术 34 706

Huang H, Huang H L, Zhang X D, Zhang Y N, Liu Z D 2013 J. Propuls. Technol. 34 706

[16] 何淼生, 杨文将, 郑小梅, 刘宇 2013 航空动力学报 28 365

He M S, Yang W J, Zheng X M, Liu Y 2013 J. Aerosp. Power 28 365

[17] 卜少科, 薛雅心 2014 现代电子技术 37 137

Google Scholar

Google Scholar

Bu S K, Xue Y X 2014 Modern Electron. Tech. 37 137

Google Scholar

Google Scholar

[18] 李开, 刘伟强 2016 物理学报 65 064701

Li K, Liu W Q 2016 Acta Phys. Sin. 65 064701

[19] 李开, 柳军, 刘伟强 2017 物理学报 66 084702

Google Scholar

Google Scholar

Li K, Liu J, Liu W Q 2017 Acta Phys. Sin. 66 084702

Google Scholar

Google Scholar

[20] 姚霄, 刘伟强, 谭建国 2018 物理学报 67 174702

Google Scholar

Google Scholar

Yao X, Liu W Q, Tan J G 2018 Acta Phys. Sin. 67 174702

Google Scholar

Google Scholar

[21] 高铁锁, 李椿萱, 董维中, 张巧芸 2002 空气动力学学报 20 184

Google Scholar

Google Scholar

Gao T S, Li C X, Dong W Z, Zhang Q Y 2002 Acta Aerodyn. Sin. 20 184

Google Scholar

Google Scholar

[22] 高铁锁, 董维中, 丁明松, 江涛 2013 空气动力学学报 31 541

Google Scholar

Google Scholar

Gao T S, Dong W Z, Ding M S, Jiang T 2013 Acta Aerodyn. Sin. 31 541

Google Scholar

Google Scholar

[23] 高铁锁, 董维中, 江涛, 丁明松, 刘庆宗 2016 宇航学报 37 1193

Google Scholar

Google Scholar

Gao T S, Dong W Z, Jiang T, Ding M S, Liu Q Z 2016 J. Astronaut. 37 1193

Google Scholar

Google Scholar

[24] 丁明松, 江涛, 董维中, 高铁锁, 刘庆宗 2017 航空学报 38 121030

Ding M S, Jiang T, Dong W Z, Gao T S, Liu Q Z 2017 Acta Aeronaut. Astronaut. Sin. 38 121030

[25] Dunn M G, Kang S W 1973 NASA CR-2232

[26] Park C 1993 J. Thermophys. Heat Transfer 7 385

Google Scholar

Google Scholar

[27] Gupta R N, Yos J M, Thompson R A 1990 NASA RP-1232

[28] Gokcen T 1995 33rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit Reno, NV, January 9−12, 1995 p156

[29] 丁明松, 董维中, 高铁锁, 刘庆宗 2018 航空学报 39 12588

Ding M S, Dong W Z, Gao T S, Liu Q Z 2018 Acta Aeronaut. Astronaut. Sin. 39 12588

[30] 丁明松, 董维中, 高铁锁, 江涛, 刘庆宗 2017 宇航学报 38 1361

Ding M S, Dong W Z, Gao T S, Jiang T, Liu Q Z 2017 J. Astronaut. 38 1361

[31] Yasunori N, Hirotaka O 2012 43rd AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference New Orleans, Louisiana, June 25−28, 2012 p2734

[32] Candler G V, MacCormack R W 1988 26th AIAA Aerospace Sciences Meeting Reno, Nevada, January 11−14, 1988 p511

计量

- 文章访问数: 20964

- PDF下载量: 125

- 被引次数: 0

下载:

下载: